2022年10月,富士康郑州科技园爆发的新冠疫情事件引发全国关注,作为全球最大的iPhone生产基地,郑州富士康的疫情不仅暴露了劳动密集型产业在公共卫生危机中的脆弱性,更折射出全球化供应链的深层矛盾,这场事件既是企业防疫管理的失败案例,也是中国制造业转型进程中工人权益与经济效益博弈的缩影,本文将从事件背景、社会影响、工人权益争议及供应链启示四个维度展开分析。

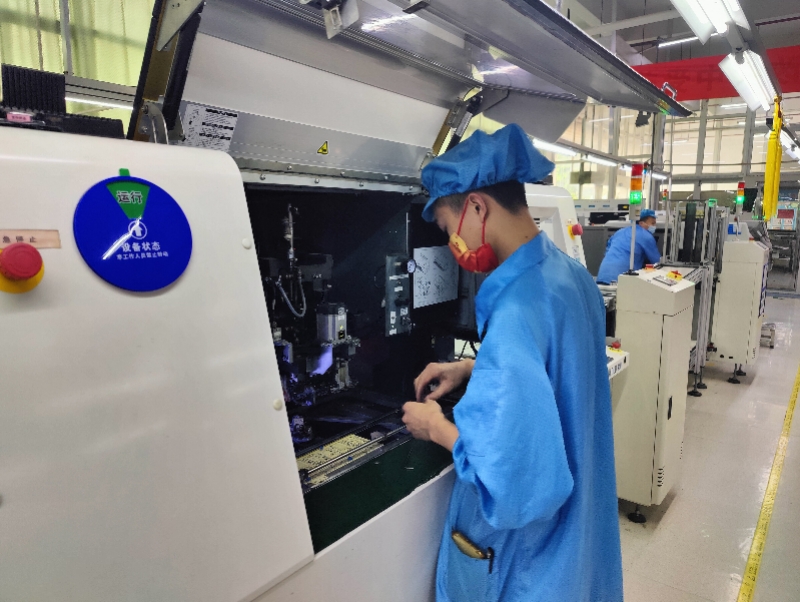

富士康郑州园区拥有超过30万名员工,承担苹果公司全球50%以上的iPhone产能,2022年秋,郑州遭遇奥密克戎变异株侵袭,富士康虽实施“闭环生产”(员工在厂区封闭工作生活),但高密度居住环境(8-10人/宿舍)、物资配送滞后及初期核酸检测能力不足,导致疫情快速扩散,据内部员工爆料,部分车间感染率超30%,而公司初期未公开信息,仅以“自愿离职返乡”应对,引发大规模员工徒步逃离。

这一场景通过社交媒体传播后,地方政府紧急介入,国务院联防联控机制派工作组督导,最终通过专车转运、发放补贴等措施平息风波,但事件已造成11月iPhone产能骤降30%,苹果股价单周下跌5%。

疫情事件引发两极舆论:一方批评富士康“将利润置于工人健康之上”,另一方则强调“保生产就是保就业”的经济现实,这种矛盾映射了中国制造业的尴尬定位——既是世界工厂,又需承担社会责任。

更深层的问题是基层治理的失效,郑州富士康作为“厂区社会”,本应纳入地方防疫体系,但实际管理中,企业权力远大于社区职能,疫情初期厂区自行组织核酸,未与政府数据互通;员工就医需经厂方审批,延误重症救治,这种“企业办社会”模式在常态下提升效率,在危机中却放大了系统性风险。

事件中最震撼的画面,是数万工人深夜徒步数十公里返乡,这种行为被学者称为“弱者的反抗”——他们没有工会代言,只能以身体逃离表达不满。

三大权益漏洞浮出水面:

富士康事件像一面镜子,照出全球供应链的“效率至上”陷阱,苹果公司凭借“零库存”模式降低成本,却将疫情风险转嫁给代工厂,当郑州停产,苹果被迫加速向印度、越南转移产能,2023年印度iPhone占比已升至7%。

对中国而言,这一事件提示两条转型路径:

富士康郑州疫情事件绝非孤例,它是中国制造业必须直面的“成长之痛”,如何在“世界工厂”角色中保障人的尊严,如何重构更具韧性的供应链,将决定中国制造的真正成色,正如诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨所言:“全球化不应是竞逐底部的游戏,而需建立以人为尺度的新规则。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~