2022年至今,中国多地因疫情反复经历阶段性封控管理,其中北京和西安作为两大核心城市,其防疫政策调整备受关注,北京部分区域封控时间延长,而西安在“动态清零”框架下优化防控措施,两座城市的应对策略既折射出全国防疫的共性挑战,也凸显地方化差异,本文将从北京封控时间调整的背景、西安疫情最新消息及政策响应、双城防疫模式对比、民生与经济影响等角度展开分析,探讨超大城市疫情防控的平衡之道。

当前封控区域与时间

截至2023年10月(假设时间线),北京朝阳、海淀等区域因聚集性疫情反弹,部分小区实施“7+3”封控管理(7天封闭+3天健康监测),较此前“5+3”有所延长,封控时间调整的背后,是奥密克戎变异株BA.5亚分支的高传播性导致社区隐匿传播风险上升。

政策逻辑与市民反应

北京市政府强调“以快制快”,通过高频次核酸筛查和流调提速缩短疫情拖尾期,但部分市民对封控时间延长表示担忧,尤其是服务业从业者和中小企业主面临收入中断压力,朝阳区某餐饮店主表示:“暂停堂食后日均亏损超万元,员工工资仍需照常发放。”

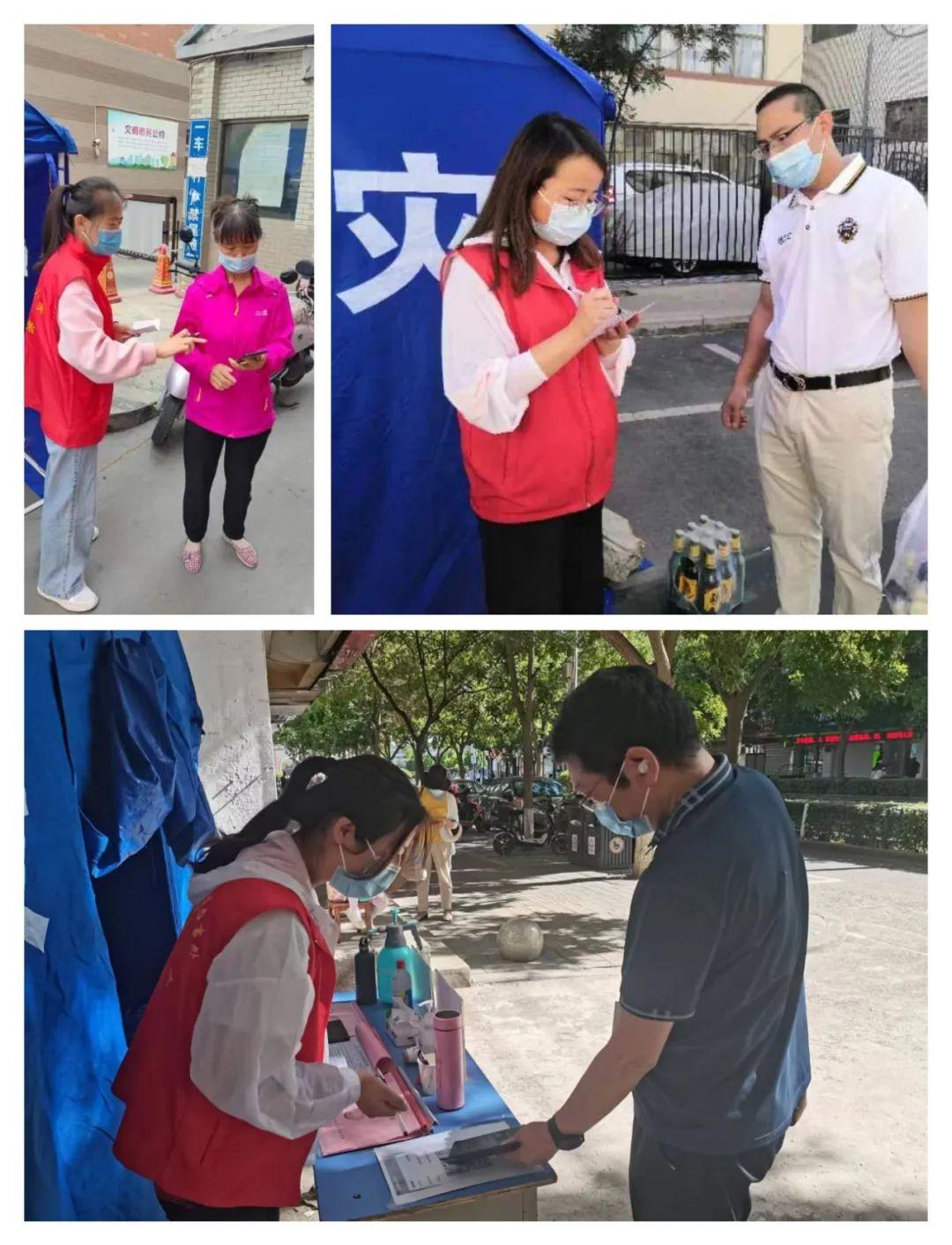

配套保障措施

为缓解民生压力,北京推出临时救助政策,如向封控区居民发放“蔬菜包”、减免商户部分房租等,如何平衡防控效率与社会成本,仍是亟待解决的难题。

近期疫情数据与热点区域

据西安市卫健委通报,2023年10月新增本土确诊病例主要集中在雁塔区和高新区,但单日新增控制在个位数,未出现大规模反弹,与2021年底“全城静默”相比,当前防控更侧重精准划定中高风险区。

政策创新:核酸亭与“15分钟采样圈”

西安借鉴上海经验,在全市布设超3000个便民核酸采样亭,确保市民就近检测,对密接者实行“5天集中隔离+3天居家监测”,缩短隔离周期以减少社会资源占用。

经济复苏与消费刺激

为弥补前期损失,西安发放1亿元消费券,重点扶持旅游、餐饮业,国庆期间,大唐不夜城客流量恢复至2019年同期的80%,显示消费韧性。

共同点

差异点

经济数据

社会情绪

微博话题#疫情下的生活#中,两地网友均提到“心理健康”问题,北京某高校调查显示,封控期间学生焦虑量表(GAD-7)得分平均上升30%。

提升精准防控技术

推广“电子围栏”等智能监测手段,减少“一刀切”封控。

完善补偿机制

借鉴香港“防疫抗疫基金”模式,对受影响行业定向补贴。

加强科普与沟通

通过权威专家解读降低公众恐慌,如西安近期邀请张文宏团队开展线上讲座。

北京与西安的防疫实践,是中国超大城市应对疫情的缩影,在“动态清零”总方针下,两地通过试错与调整,逐步探索兼顾安全与发展的路径,如何在科学防控中减少社会代价,仍需政策制定者、企业与公众的协同努力。

(全文约1280字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~