在全球抗击新冠疫情的战役中,疫苗的研发与分配成为决定胜负的关键,中国作为最早投入疫苗研发的国家之一,以北京和武汉两座城市为核心,展现了令人瞩目的科技实力与责任担当,从国药集团北京生物制品研究所的灭活疫苗,到武汉生物制品研究所的协同攻关,中国疫苗不仅为国内疫情防控筑起屏障,更通过全球援助践行人类命运共同体理念,本文将深入探讨北京与武汉疫苗的研发历程、技术特点、实际应用及国际影响,揭示这两座城市在中国抗疫中的独特角色。

北京与武汉的疫苗研发代表了中国两种主流技术路线。北京国药疫苗采用传统的灭活技术,通过培养并灭活新冠病毒,保留其激发免疫反应的能力,这种技术成熟稳定,易于规模化生产,但研发周期较长,2020年12月,国药北京疫苗率先在中国获批,成为全球首款附条件上市的灭活疫苗,数据显示,其Ⅲ期临床试验保护率达79%,对重症防护效果尤为显著。

而武汉生物制品研究所作为国药集团的另一研发主力,同样聚焦灭活疫苗,但在病毒毒株筛选和工艺优化上形成差异化优势,武汉疫苗(WIBP-CorV)针对不同年龄段人群的免疫反应进行了针对性调整,其海外临床试验显示对中重症保护率达72.8%,两座城市的互补协作,不仅加速了疫苗产能提升,也为后续针对变异株的迭代研发奠定了基础。

值得注意的是,武汉还是中国首个mRNA疫苗临床研究基地的所在地,2022年,武汉大学与丽珠集团合作的mRNA疫苗进入Ⅲ期试验,标志着中国在新一代疫苗技术上的追赶,北京则依托中科院微生物所等机构,推进重组蛋白疫苗的研发,这种“传统+创新”的双轨模式,彰显了中国疫苗研发的战略纵深。

在产能布局上,北京与武汉形成“北核南翼”的格局,国药北京基地年产能超30亿剂,武汉基地则通过智能化生产线将产能提升至20亿剂,2021年,中国完成全球最大规模的疫苗接种运动——截至当年底,全国接种超28亿剂次,其中北京与武汉生产的疫苗占比超70%,这种高效产能为国内动态清零政策提供了关键支撑。

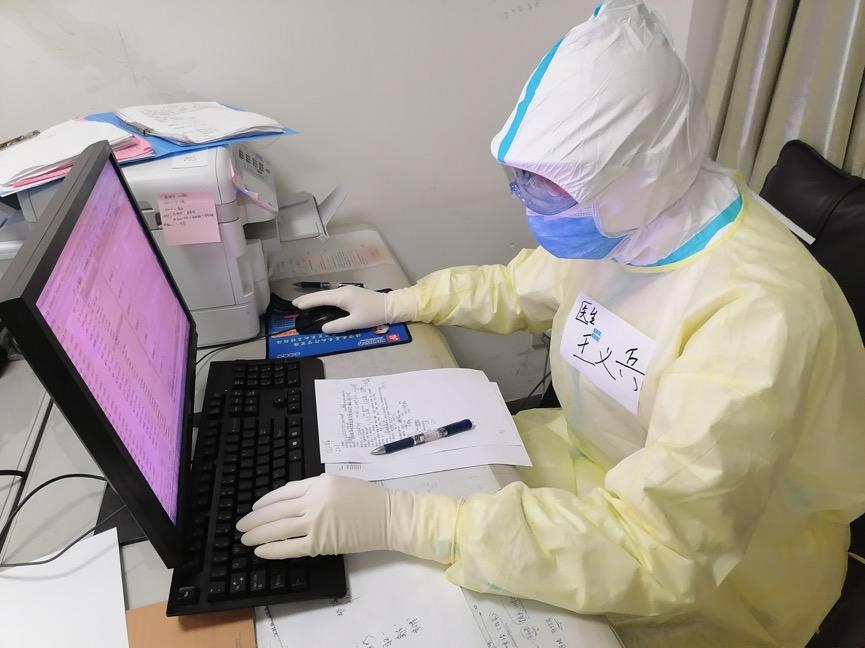

两座城市的疫苗分配策略也各具特色,北京作为政治中心,率先开展重点人群接种,并建立覆盖城乡的冷链配送网络;武汉则在“解封”后以疫苗接种作为城市复苏的象征,推出移动接种车、夜间接种点等便民服务,数据显示,武汉全程接种率在2022年5月即突破90%,比全国平均水平提前3个月。

中国疫苗的国际影响力离不开北京与武汉的贡献,通过COVAX计划和双边合作,中国已向120多个国家供应超22亿剂疫苗,其中60%产自国药京汉双基地,在拉美、非洲等地区,北京与武汉疫苗因无需超低温储存的特性成为首选,塞尔维亚总统武契奇曾公开感谢武汉疫苗“在欧盟限制出口时拯救了我们”。

技术合作层面,北京推动阿联酋、阿根廷等国实现灭活疫苗本地化生产,武汉则与摩洛哥合作建成非洲首个疫苗工厂,这种“授人以渔”的模式,对比西方国家的专利壁垒,凸显了中国公共卫生治理的全球视野。

尽管成效显著,北京与武汉疫苗也面临挑战,针对效力数据的透明度、对奥密克戎变异株有效性等问题,国际社会存在讨论,对此,中国科研机构持续发布真实世界研究数据,如2022年《柳叶刀》发表的武汉疫苗智利万人研究证实其防重症有效率达87%,国药集团基于武汉基地启动针对变异株的二代疫苗研发,体现科学应对的态度。

北京与武汉的疫苗故事,是两座英雄城市从疫情“震中”到“抗疫堡垒”的蜕变缩影,从灭活技术的稳扎稳打,到产能的全球调度,再到“疫苗外交”的负责任姿态,中国以双城联动证明了科技抗疫的多元价值,正如世卫组织专家所言:“当历史书写这场大流行时,中国疫苗为发展中国家提供的选项将被铭记。”随着北京国际疫苗创新中心的落成和武汉生物安全实验室的升级,这两座城市将继续在全球公共卫生治理中扮演重要角色。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~