随着新冠病毒的持续变异和全球疫情的反复,中国各地的防疫形势备受关注,作为首都,北京的疫情动态更是牵动人心。“北京是否成为疫情重灾区”的讨论频现网络,本文将通过数据分析、政策对比和实际情况,探讨北京疫情的严重程度及其背后的原因。

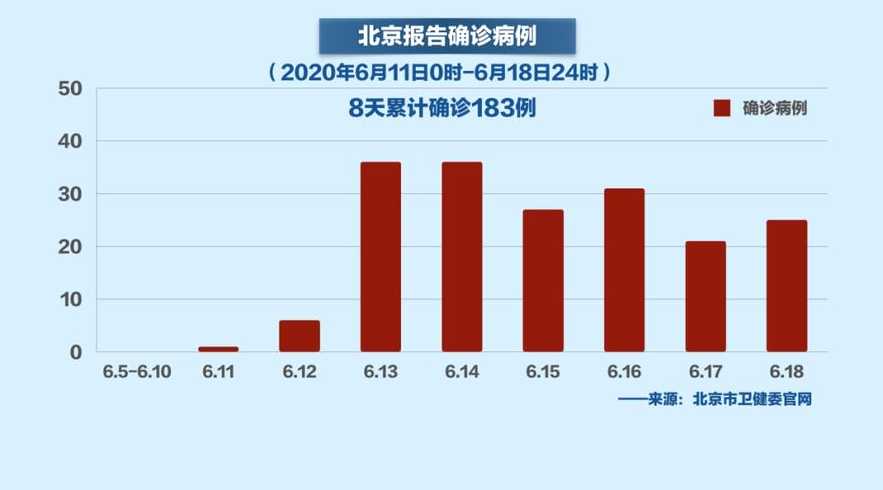

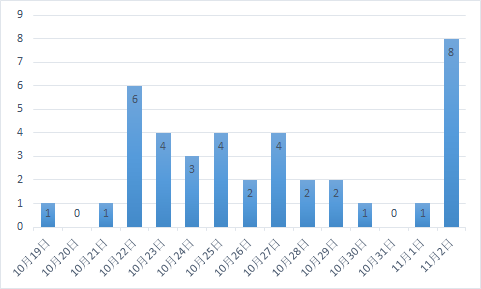

根据国家卫健委和北京市疾控中心发布的公开数据,2023年以来,北京的确诊病例数在部分时段确实呈现阶段性上升趋势,尤其是在秋冬呼吸道疾病高发期,但与其他省市相比,北京的疫情是否算“重灾区”?

病例数量分析

医疗资源压力

北京的医疗资源(如三甲医院数量、ICU床位)在全国领先,短期内能够应对病例激增,相比之下,部分二三线城市在疫情高峰时面临更大压力。

:北京病例数虽多,但综合医疗条件和防控能力,尚不符合“重灾区”的定义。

北京的特殊性使其疫情动态更容易被放大:

政治与经济中心地位

首都的防疫政策具有风向标意义,任何调整都可能引发全国性讨论,2022年底“新十条”出台后,北京率先经历感染高峰,成为观察政策效果的窗口。

媒体与信息传播效应

北京聚集了大量国内外媒体,疫情信息传播速度更快,局部个案易被误读为普遍现象。

人口流动频繁

作为超大城市,北京每日进出人口庞大,输入性风险较高,但这也意味着疫情波动更易被察觉。

北京并未因病例数增加而采取“一刀切”封控,而是通过以下措施平衡防疫与生活:

分级诊疗体系

社区医院与三甲医院分工协作,轻症患者就近治疗,重症通道保持畅通。

重点人群保护

对老年人、基础病患者等高风险人群实施健康监测和优先接种加强针。

常态化监测

污水检测、发热门诊哨点等科技手段助力早期预警。

挑战:面对奥密克戎变异株的强传播性,北京仍需警惕医疗挤兑风险,尤其是冬季叠加流感等其他呼吸道疾病的情况。

横向对比国内外疫情严重地区,北京的防控效果较为突出:

与国际城市对比

2023年冬季,东京、纽约等城市的感染率和死亡率均高于北京,且医疗资源紧张问题更显著。

与国内早期疫情对比

相较于2020年武汉或2022年上海,北京当前的疫情波动更趋平缓,社会秩序总体稳定。

避免过度恐慌

北京疫情未出现失控迹象,公众需以官方数据为准,不信谣、不传谣。

做好个人防护

坚持戴口罩、接种疫苗、保持社交距离等基础措施,仍是应对疫情的有效手段。

关注脆弱群体

独居老人、慢性病患者等需得到更多社区支持,降低重症风险。

北京疫情虽在特定时段面临压力,但凭借强大的资源调配能力和科学的防控策略,并未沦为“重灾区”,随着病毒变异和免疫屏障的增强,精准防控与公众配合仍是关键,与其纠结标签,不如将目光投向如何持续优化防疫体系,守护城市韧性。

(全文约1000字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~