2020年初,新冠疫情突如其来,彻底改变了人们的生活方式,在这场没有硝烟的战争中,隔离成为阻断病毒传播的重要手段之一,从北京到吉林,跨越千里的旅程在疫情期间变得异常艰难,隔离政策也成为许多人生活中的一段特殊记忆,本文将通过个人经历和观察,探讨疫情期间从北京到吉林的隔离生活,以及这段经历带来的思考。

出发前的准备:忐忑与未知

2022年初,由于工作需要,我不得不从北京前往吉林,当时,北京和吉林都处于疫情防控的关键时期,两地政策频繁调整,出行前的不确定性让人倍感压力。

政策查询与规划

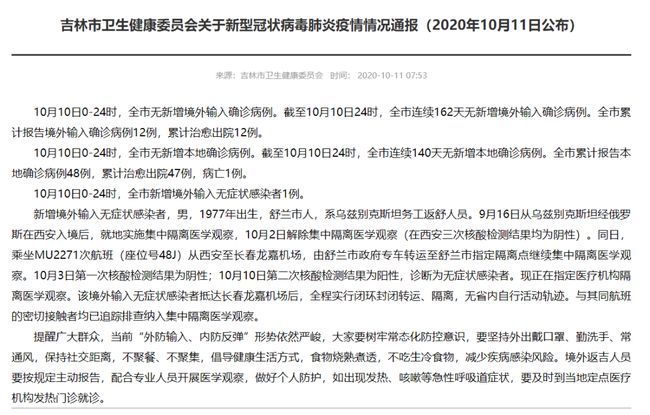

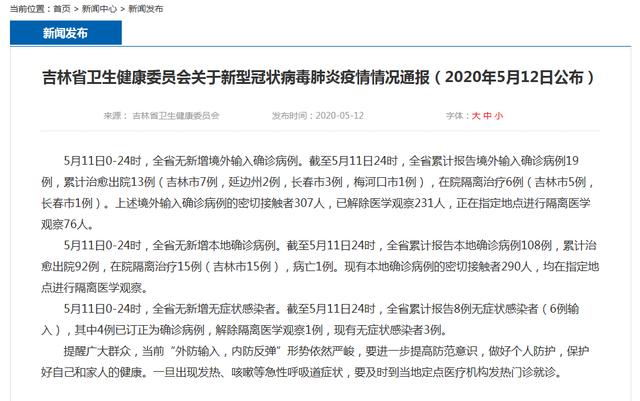

出发前一周,我每天关注两地政府的官方通告,了解最新的隔离政策,北京当时属于低风险地区,但吉林部分地区仍有零星病例,因此从北京到吉林的旅客可能需要居家隔离或集中隔离,为了确保顺利出行,我提前联系了吉林的社区工作人员,确认了具体的隔离要求。

核酸检测与健康码

根据规定,离京需持有48小时内核酸检测阴性证明,而吉林则要求抵达后立即进行落地检,我提前预约了核酸检测,确保结果在有效期内,北京健康宝和吉林的“吉祥码”都需要提前申领,以备查验。

心理准备

隔离意味着至少7天无法自由活动,甚至可能更长,我收拾了足够的衣物、书籍和零食,做好了长期“宅”在酒店或家中的准备。

旅途中的防控:严格与细致

从北京到吉林的旅程中,疫情防控措施无处不在,让人感受到这场“战疫”的严肃性。

机场与车站的防控

北京首都机场的安检比往常更加严格,除了常规的行李检查外,还需出示健康码和核酸证明,候机厅内,乘客们自觉佩戴口罩,座位上也贴着“间隔就坐”的提示,航班上,空乘人员全程佩戴防护面罩,并减少了餐食服务。

抵达吉林后的流程

飞机降落后,所有乘客被要求分批下机,依次接受体温检测和核酸采样,工作人员穿着防护服,耐心引导旅客填写信息表,由于我的行程卡显示来自北京,被要求进行“3天居家隔离+4天健康监测”。

隔离生活:孤独与适应

隔离期间的生活,既是一种考验,也是一种独特的体验。

居家隔离的日子

我被安排在家中进行隔离,社区工作人员每天上门测量体温,并送来生活物资,虽然不能出门,但通过视频通话与家人朋友保持联系,倒也缓解了孤独感,为了打发时间,我重新拾起了搁置已久的书籍,还尝试了烘焙和瑜伽。

集中隔离的见闻

与我同航班的一位旅客因家住高风险区域,被安排到指定酒店集中隔离,他描述,酒店房间干净整洁,三餐由工作人员配送,每天还有医护人员进行健康监测,虽然空间有限,但网络畅通,工作学习并未受到太大影响。

心理挑战

隔离最大的困难并非生活不便,而是心理上的压抑感,尤其是看到窗外自由行走的人群时,难免会产生焦虑,为此,我制定了每日计划,包括工作、运动和娱乐,尽量让生活规律化。

隔离政策的反思:人性化与科学性

疫情期间的隔离政策虽然必要,但也暴露出一些问题。

政策的差异化

不同地区的隔离要求不尽相同,甚至同一城市的不同社区也存在差异,这种不统一给跨区域出行者带来了困扰,有的社区要求“14天集中隔离”,而有的只需“7天居家观察”,信息不对称容易引发矛盾。

对特殊群体的关注

老人、孕妇、慢性病患者等特殊群体在隔离期间可能面临更多困难,一位朋友的父亲因需要定期去医院透析,隔离期间不得不申请特殊通行证,政策如何在严格防控与人文关怀之间平衡,值得深思。

科技的应用

疫情期间,健康码、行程卡等技术手段大大提高了防控效率,但也存在信息泄露的风险,如何保护个人隐私,同时确保数据的准确性,是未来需要解决的问题。

后疫情时代的启示

隔离的经历让我对生活和社会有了新的认识。

健康的重要性

疫情让我们意识到,健康是最宝贵的财富,无论是个人防护还是公共卫生体系的完善,都需要长期投入和重视。

社会的韧性

从社区工作者到医护人员,无数普通人在疫情期间坚守岗位,展现了社会的凝聚力,这种韧性是战胜疫情的关键。

未来的出行

即使疫情结束,某些防控措施可能会常态化,比如健康码、核酸证明等,我们需要适应这种变化,同时推动政策的更加科学化和人性化。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~