近年来,随着中国城市化进程的加速,人口流动成为常态,北京作为首都,吸引了来自全国各地的务工人员、学生和创业者,在社交媒体和部分舆论场中,偶尔会出现“北京针对哈尔滨人员”的讨论,甚至引发地域歧视的争议,这种标签化的表述背后,究竟是真实存在的政策差异,还是社会认知的偏差?本文将从政策、社会心理和个体经历三个维度,探讨这一现象的成因与影响。

政策层面:是否存在“针对性”措施?

北京作为超大城市,人口调控一直是政策重点,无论是积分落户制度、租房管理规范,还是教育医疗资源的分配,政策的出发点往往是“户籍”或“居住证”,而非特定地域。

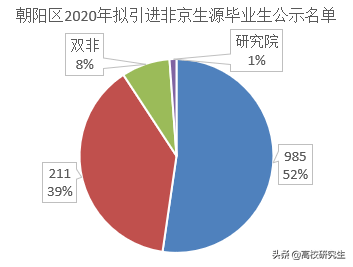

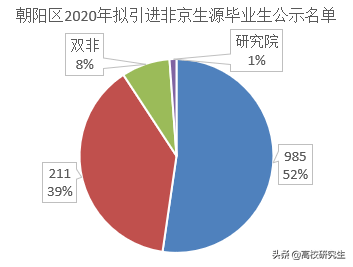

- 落户政策:北京的积分落户标准对所有人一视同仁,主要考量社保年限、学历、纳税等指标,与出生地无关。

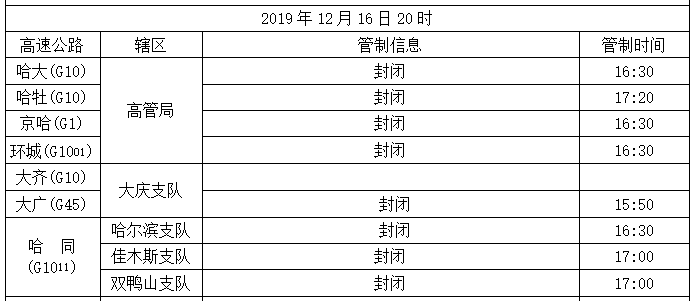

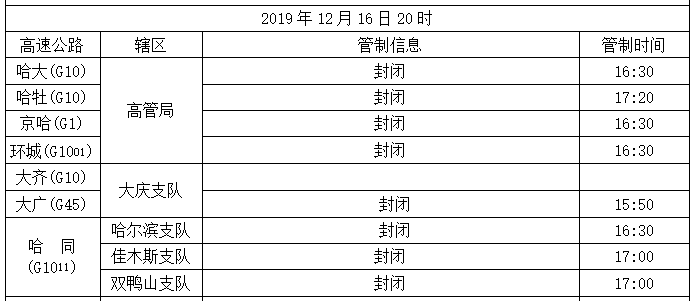

- 疫情防控:在特殊时期(如2020-2022年),北京对高风险地区人员采取过临时管控,但这是基于公共卫生需求,而非针对某一城市,哈尔滨作为冬季旅游热门地,曾因疫情被列入“关注名单”,但同期受影响的还有石家庄、西安等地。

:政策本身并无地域指向性,但执行中可能因客观条件(如疫情风险、人口密度)被误读为“针对”。

社会心理:地域标签如何被建构?

“北京针对哈尔滨人”的叙事,更多源于社会心理的投射:

- 刻板印象的强化:哈尔滨人以豪爽、直率著称,而北京文化更注重“规则”与“距离感”,当两者相遇时,文化差异可能被放大为矛盾,部分北京房东对东北租客的“嗓门大”“爱聚餐”产生偏见,进而演变为租赁歧视。

- 媒体与社交平台的推波助澜:个别冲突事件(如租房纠纷、职场摩擦)被贴上“地域”标签后,容易引发群体共鸣,短视频平台上的“地图炮”内容进一步固化了这种认知。

- 竞争压力的转移:北京资源竞争激烈,部分本地居民将生活压力归因于“外来人口”,而哈尔滨作为东北人口外流的主要城市之一,成为情绪宣泄的出口之一。

个体困境:被标签化的普通人

通过两位哈尔滨来京者的故事,可见真实生活的复杂性:

- 创业者张先生

张先生2018年到北京开东北餐馆,初期因“东北菜重口味”被投诉,后调整菜单融入本地元素,现已在朝阳区经营三家分店,他坦言:“困难是客观的,但北京的机会公平与否,取决于你如何适应。”

- 大学生李雪

李雪在求职时曾被HR问及“东北人是否爱喝酒”,她以专业能力反驳偏见,最终入职互联网大厂,她认为:“标签永远存在,但打破标签需要更优秀的个体案例。”

这些经历说明,地域标签可能带来初始障碍,但最终决定个人发展的仍是能力与适应力。

反思:如何超越地域对立?

- 政策透明化:政府需加强人口管理政策的解读,避免因信息不对称引发误解。

- 媒体责任:避免片面报道,应呈现多元故事,例如哈尔滨医生在京抗疫、艺术家推动文化交流等正面案例。

- 个体行动:无论是本地人还是外来者,都应主动打破“我们vs他们”的思维,聚焦具体问题而非地域身份。

“北京针对哈尔滨人员”的表述,本质是城市化进程中资源分配与文化碰撞的缩影,与其争论标签的真伪,不如思考如何构建更包容的城市生态——毕竟,北京的活力恰恰源于其“海纳百川”的底色,当每一个个体都能被看见具体的努力而非抽象的地域符号时,这样的讨论才会失去土壤。

(全文共1280字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~