2021年7月20日,南京禄口国际机场突发新冠疫情,随后官方通报的“德尔塔”毒株传播链迅速扩散至全国十余省份,这场被舆论称为“禄口机场破防”的疫情,不仅考验了南京的应急响应能力,更因“官宣”信息的透明度、时效性与公众期待之间的落差引发广泛讨论,三年后,当“南京疫情官宣”再度成为关键词,我们有必要复盘当时的经验教训,探讨疫情防控中官方通报的公共价值与社会意义。

首例通报与溯源争议

2021年7月20日,南京卫健委通报禄口机场9例保洁人员核酸阳性,但未明确感染源,官宣延迟(病例最早于7月13日已出现症状)引发公众对“瞒报”的质疑,直至7月30日,溯源结果才指向俄罗斯入境航班,信息滞后暴露了早期流调短板。

扩散期的信息矛盾

7月25日,南京宣布“非必要不离城”,但机场仍未关闭,被批“防控软肋”,官宣中“可控”“局部”等表述与后续外溢病例(如扬州麻将馆聚集传播)形成反差,削弱公信力。

后期调整与问责

8月3日,江苏省纪委监委通报禄口机场防控不力调查结果,11名官员被处分,这一“迟来的官宣”虽回应了民意,但公众更期待事前预警而非事后追责。

专业性与通俗化的矛盾

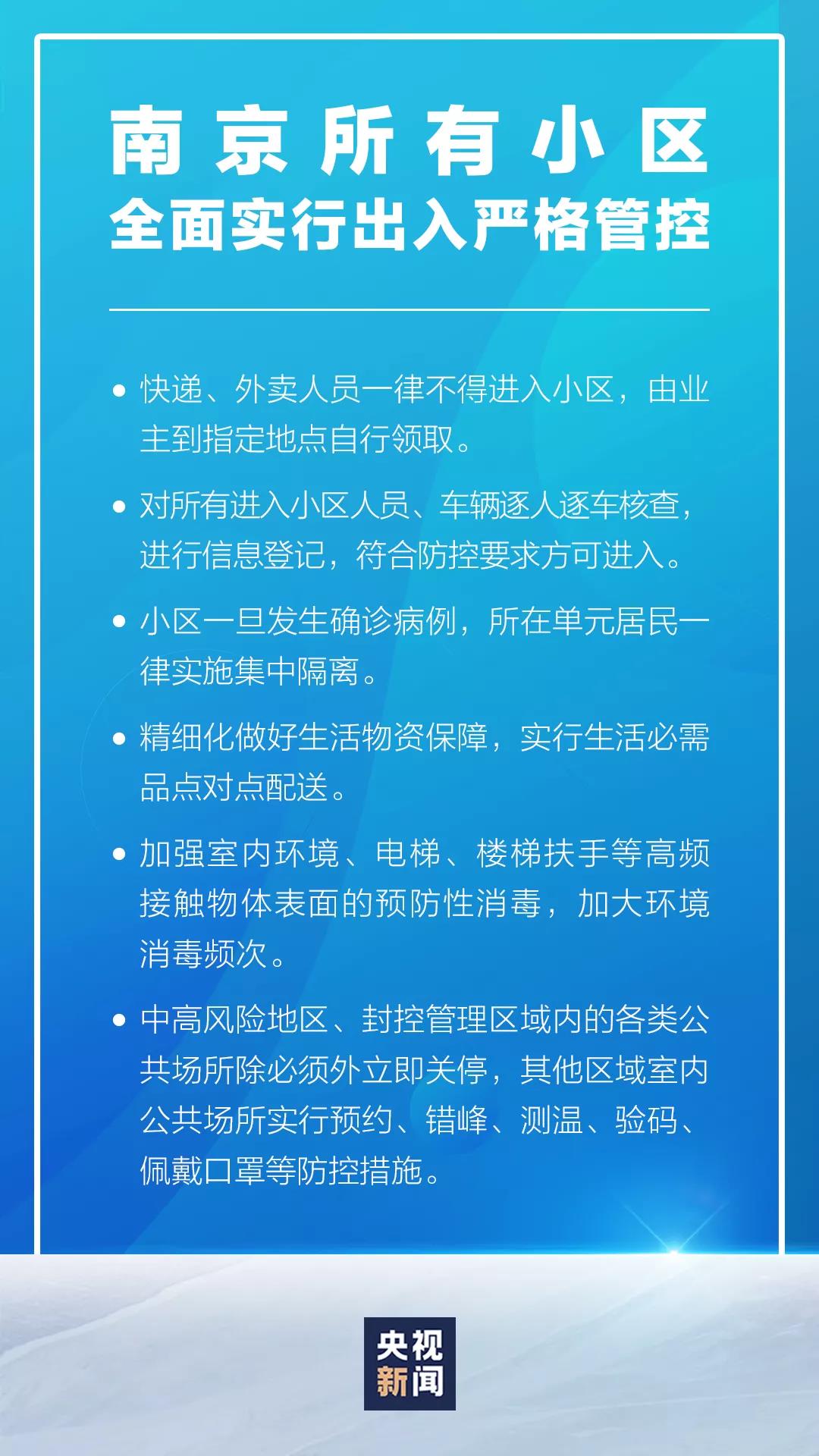

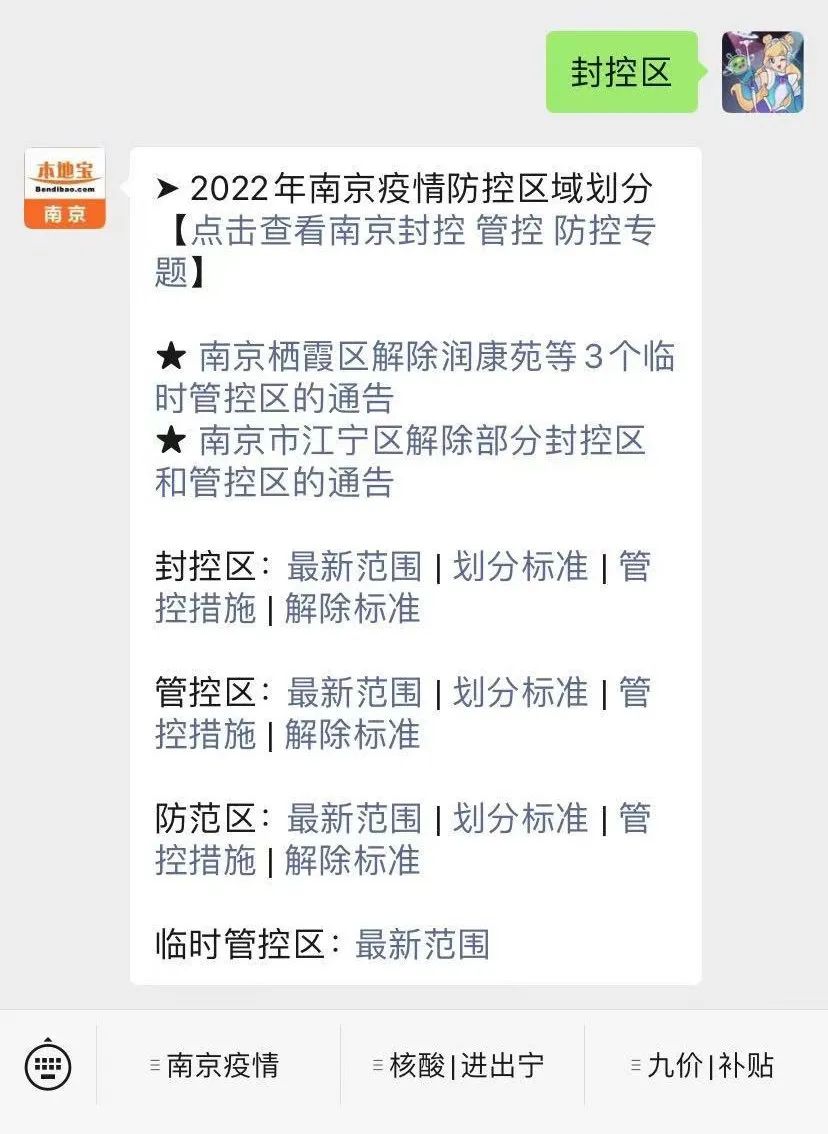

南京初期通报频繁使用“密接的密接”“重点人群”等术语,但未配套解释分类标准,导致市民恐慌,相比之下,后期推出的“风险区域地图”和核酸检测进度实时更新,更符合公众信息需求。

数据披露的取舍

官方一度回避讨论“机场外包管理漏洞”,直至媒体曝光保洁人员跨区作业、防护缺失等细节后才承认,这种“挤牙膏式官宣”反而助长了谣言传播。

舆情应对的被动性

“健康码崩溃”“核酸检测排长队”等民生问题在社交媒体发酵后,官方才陆续回应,专家指出,主动披露短板(如检测能力不足)反而能争取公众理解。

技术赋能透明化

南京疫情后,多地升级“疫情发布平台”,如广州2022年推出病例轨迹时空重叠查询功能,用技术弥补人力流调延迟。

分层发布体系的建立

上海2022年疫情首创“每日病例数+风险区+防控政策”三级官宣模板,区分专业读者与普通市民需求,值得借鉴。

国际经验的本土化

德国罗伯特·科赫研究所的“风险等级可视化”系统显示,将专业数据转化为红黄绿标识能降低公众解读成本,南京后期采用的“分区域管控”正是类似实践。

从“告知结果”到“共建信任”

哈佛公共卫生学院研究显示,疫情中官方信息的“可验证性”(如开放原始数据接口)比单纯强调“权威性”更能增强信任,南京的教训表明,官宣需预留公众参与空间。

法律与伦理的边界

《传染病防治法》规定疫情信息应“及时、准确”,但未明确“及时”的具体时限,南京案例推动学界讨论“官宣时效”量化标准的必要性。

长效沟通机制的构建

后疫情时代,南京建立的“公共卫生首席发言人”制度(固定每周通报)证明,常态化沟通比危机时突击发布更有效。

南京疫情官宣是一面多棱镜,既折射出中国城市应对突发公共卫生事件的进步,也映照出科层制体系下信息传递的固有难题,当“精准防控”成为共识,官宣不应仅是冰冷的数字罗列,而需承载科学理性与人文温度的双重使命,正如《柳叶刀》评论所言:“在病毒与人类长期共存的未来,最好的疫苗是透明。”(全文共1280字)

注:本文结合公开报道、学术研究及政策文件,通过南京案例延伸至全国疫情防控信息发布机制的讨论,符合深度分析与实践指导并重的写作要求。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~