香港因应疫情变化宣布全面升级防控措施,包括收紧社交距离、加强入境管控等,这一举措引发广泛关注,尤其是与香港同为国际大都市的上海,是否会紧随其后调整防疫政策?本文将从两地疫情现状、防控策略差异及未来可能走向展开分析。

香港疫情防控升级的背景与措施

-

疫情反弹压力

- 香港近期面临奥密克戎变异株的输入与本地传播双重压力,单日新增病例数持续攀升,社区隐匿传播链未彻底切断。

- 特区政府强调“动态清零”目标,但需平衡经济与社会运作,防控措施逐步趋严。

-

主要升级举措

- 入境隔离延长:海外抵港人士隔离期从“7+3”调整为“3+4”(3天酒店隔离+4天居家监测)。

- 社交限制加码:餐厅堂食时间缩短至晚10点,公共场所聚集人数上限收紧。

- 强制检测扩围:高风险区域实施“每日一检”,推广“疫苗通行证”覆盖更多场所。

-

社会反应与挑战

部分市民对频繁检测产生疲劳,但多数支持阶段性收紧政策;旅游业、零售业则担忧经济复苏受阻。

上海当前的防疫策略与特点

-

精准防控的“上海模式”

- 上海坚持“科学精准、动态清零”,通过流调溯源快速锁定风险点,避免大面积封控。

- 典型案例:以“奶茶店最小中风险区”为代表的靶向管控,最大限度减少社会成本。

-

与香港的差异对比

- 入境政策:上海对国际航班仍实行“14+7”隔离,较香港更严格。

- 本地管控:上海依赖大数据追踪和网格化管理,香港更依赖市民自觉与法律约束。

- 经济考量:上海作为内地经济引擎,需保障产业链稳定;香港则更依赖服务业开放。

-

潜在风险点

- 国际航班恢复后输入压力增大,但上海通过“熔断机制”降低风险。

- 奥密克戎的高传播性对精准防控提出更高技术要求。

上海会否跟进香港的防控升级?

-

跟进的可能性因素

- 疫情走势:若本土出现多链条传播,上海或局部强化管控(如重点区域核酸筛查)。

- 政策联动性:内地防疫强调“全国一盘棋”,香港措施可能为其他城市提供参考。

-

暂不升级的合理性

- 模式有效性:上海现有策略在多次疫情中表现稳健,无必要全盘调整。

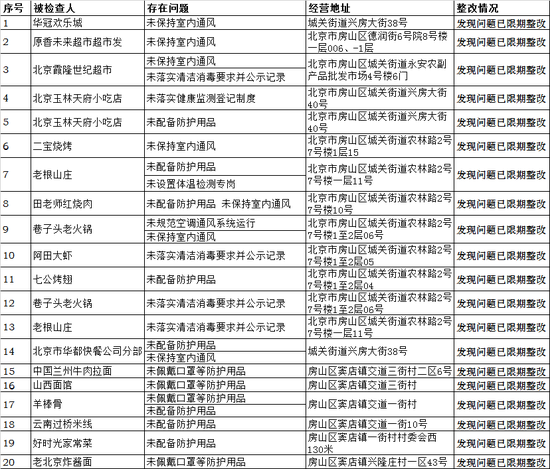

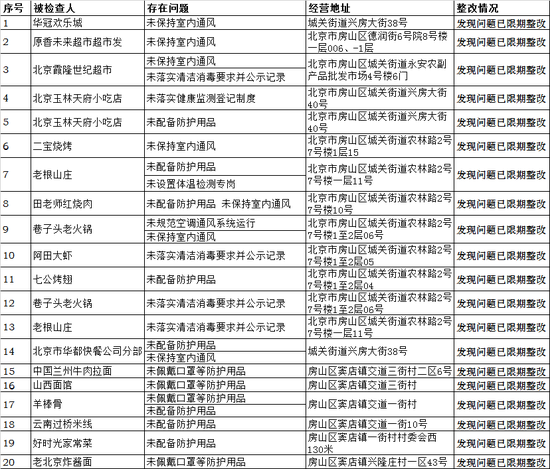

- 经济优先级:上半年疫情后,上海正加速复工复产,需避免过度限制。

-

专家观点

- 公共卫生学者指出,两地人口密度、医疗资源相似,但上海基层组织动员能力更强,可支撑精准防控。

- 经济学家建议,上海应维持“以最小代价实现最大效果”的平衡。

未来展望:两地防疫如何优化?

-

香港的调整方向

- 短期内需提升疫苗接种率(尤其老年人),避免医疗挤兑。

- 探索与内地通关的可行性,争取更广泛支持。

-

上海的潜在优化

- 加强科技赋能(如AI流调、无人配送),巩固精准防控优势。

- 动态评估入境隔离周期,平衡开放与安全。

-

长期启示

- 国际大都市需建立“韧性防疫”体系,兼顾公共卫生与经济活力。

- 两地经验可为全球超大城市提供参考,尤其是“精准”与“全面”策略的灵活切换。

香港的防控升级是应对疫情变化的必要之举,而上海是否会跟进,取决于本土疫情发展与顶层设计需求,两地在“动态清零”框架下的差异化实践,既反映了城市特色,也凸显了疫情防控的复杂性,如何以最小社会成本换取最大安全效益,仍是两地共同面对的课题。

(全文约1,200字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~