疫苗作为预防传染病最有效的手段之一,其管理与接种工作直接关系到公众健康和社会稳定,北京作为中国的首都,其疫苗管理工作不仅承载着本地居民的免疫需求,更在全国范围内具有示范作用,近年来,北京在疫苗采购、储存、运输、接种及信息化管理等方面不断优化,形成了科学、高效、透明的管理体系,本文将围绕北京疫苗管理的制度建设、技术应用、公众参与及未来挑战展开分析,探讨其如何为城市公共卫生安全提供坚实保障。

北京疫苗管理的核心在于完善的制度设计,2019年《疫苗管理法》实施后,北京市迅速响应,出台配套细则,明确疾控机构、接种单位、生产企业的责任分工,并建立覆盖“生产-流通-接种”的全链条监管体系,在疫苗采购环节,北京市实行统一招标和严格资质审核,确保疫苗来源合法、质量可靠;在储存运输环节,要求全程冷链监控,并通过“北京市免疫规划信息管理系统”实时追踪温湿度数据,杜绝因保存不当导致的安全隐患。

北京市还建立了疫苗追溯制度,每一支疫苗均附有电子监管码,公众可通过“健康宝”等平台查询疫苗批次、有效期及接种记录,这种透明化操作不仅提升了管理效率,也增强了公众对疫苗接种的信任感。

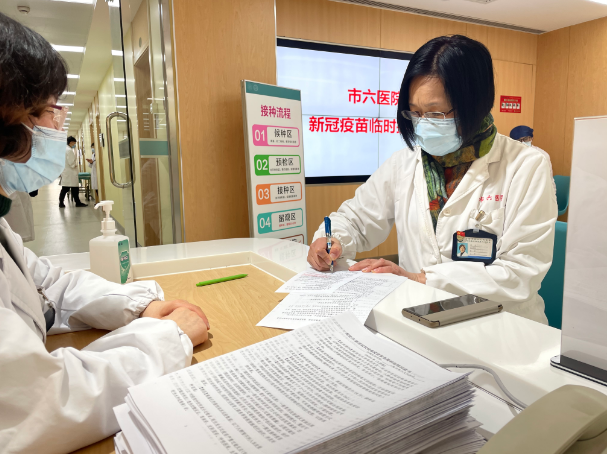

在北京疫苗管理中,技术手段的应用尤为突出,以新冠疫苗接种为例,北京市率先推出“线上预约+线下接种”模式,通过“京心相助”小程序实现分时段预约、人流调控和数据分析,避免了接种点拥挤和资源浪费,AI客服系统可自动解答公众关于疫苗禁忌症、不良反应的常见问题,减轻了基层医务人员的工作压力。

在冷链物流方面,北京市采用物联网技术,为疫苗运输车辆配备GPS和温控传感器,数据实时上传至监管平台,一旦出现温度异常,系统会立即预警并启动应急机制,这种“智慧监管”模式在2022年冬奥会期间得到进一步验证,确保了赛事相关人员疫苗接种的安全高效。

疫苗管理的成功离不开公众的理解与配合,北京市通过多渠道科普宣传消除“疫苗犹豫”:组织专家在社区、学校开展讲座,解读疫苗原理和接种政策;利用短视频、直播等新媒体形式传播权威信息,针对老年人群体,北京市曾推出“送苗上门”服务,并由家庭医生提供一对一咨询,显著提升了高龄人群的接种率。

值得注意的是,北京市还建立了疫苗接种不良反应监测和补偿机制,通过公开透明的数据通报(如定期发布接种不良反应发生率),公众对疫苗安全性的疑虑得以缓解,这种“阳光管理”策略为全国提供了借鉴。

尽管成效显著,北京疫苗管理仍面临挑战,新型疫苗(如mRNA疫苗)的快速审批与接种需求对现有体系提出更高要求;流动人口接种记录的跨区域互通仍需加强;部分公众对“加强针”必要性的认知不足,可能导致免疫屏障的缺口。

北京市需从三方面发力:

北京的疫苗管理实践表明,科学制度与技术创新是保障公共卫生安全的基石,而公众信任则是政策落地的关键支撑,从新冠疫情防控到常规免疫规划,北京市始终以“人民健康为中心”的理念推动管理升级,随着全球疫苗技术的进步和公众健康意识的提升,北京的经验将为更多城市提供参考,助力构建更坚韧的全民免疫防线。

(全文约1050字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~