作为中国最重要的国际航空枢纽之一,北京首都国际机场和大兴国际机场在新冠疫情期间承担着“外防输入、内防反弹”的关键任务,随着国内外疫情形势的变化,北京机场的防控政策也在不断调整,既需保障旅客安全,又要兼顾经济与社会运行效率,本文将详细解析北京机场现行的疫情防控政策,探讨其背后的科学依据,分析执行中的挑战,并对未来优化方向提出建议。

北京机场对国际航班旅客实施严格的闭环管理:

病毒传播特点

国际经验借鉴

参考新加坡、香港等航空枢纽的“检测+隔离”模式,平衡防疫与通航需求。

数据支撑

北京市疾控中心数据显示,2022年通过机场闭环管理拦截输入病例占比超60%,证明政策有效性。

旅客体验问题

经济成本高昂

闭环管理需投入大量人力物力,航空公司因航班缩减面临亏损。

政策滞后性

部分地区风险等级调整较慢,可能造成“一刀切”管控。

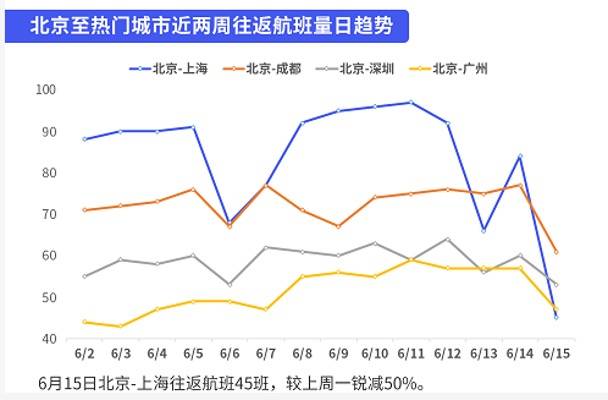

国际航班恢复压力

严格的入境政策使北京国际航班量仅为2019年的30%,影响商务往来和旅游业。

精准化防控

技术赋能

试点“无接触通关”,通过人脸识别和自动化设备减少人员接触。

分级分类管理

对完成疫苗接种、来自低风险国家的旅客缩短隔离时间。

公众沟通透明化

通过机场APP实时推送政策变动,减少信息不对称。

北京机场的疫情防控政策是中国“动态清零”总方针的缩影,既体现了科学防控的严谨性,也面临全球化背景下的多重压力,随着病毒变异趋势和国内外疫情变化,政策需在安全与效率之间寻找更优解,通过技术升级、流程优化和国际协作,北京机场有望成为全球疫情防控与航空复苏的标杆。

(全文约1,050字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~