2020年初,新冠疫情席卷全球,香港作为国际金融中心和交通枢纽,首当其冲面临严峻挑战,为遏制病毒传播,香港政府实施了严格的“封关”政策,包括入境限制、强制检疫和局部封锁等措施,这一政策虽在防疫上取得一定成效,但也引发了经济、社会和心理层面的多重冲击,本文将从香港封关的背景、措施、成效与争议等方面展开分析,探讨疫情下“封关”对香港的深远影响。

疫情初期的严峻形势

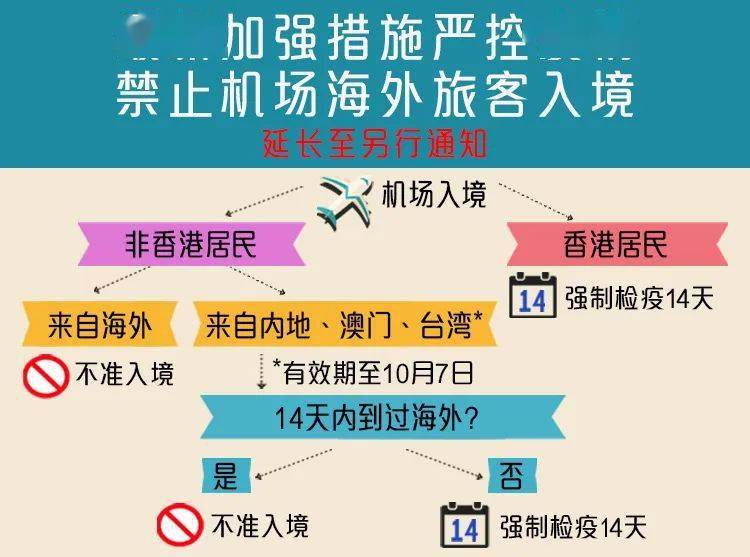

香港地狭人稠,人口密度全球第三,加之与国际社会联系紧密,疫情输入风险极高,2020年1月23日,香港报告首例新冠确诊病例,随后病例数迅速攀升,面对疫情,特区政府参考内地及国际经验,逐步推出“封关”政策:

封关的阶段性调整

随着疫情波动,政策不断调整,2021年推行“疫苗气泡”,允许接种疫苗者享有更多自由;2022年因Omicron变种病毒暴发,进一步收紧航班熔断机制。

防疫效果显著

封关政策有效延缓了病毒传播,2020-2021年,香港确诊病例数远低于欧美国家,医疗系统未出现崩溃,严格的入境检疫也多次阻断变种病毒输入。

经济与社会代价

支持封关的观点

反对声音

逐步放宽的尝试

2022年下半年,香港推出“0+3”入境检疫(取消酒店隔离,改为3天医学监测),并恢复国际航班,2023年进一步实施“0+0”,试图平衡防疫与经济复苏。

长期挑战

香港的“封关”政策是特殊时期的无奈之举,既展现了“生命至上”的价值观,也暴露了城市治理的短板,香港需在科学防疫、民生需求与国际开放之间找到动态平衡,正如特首李家超所言:“防疫不是非黑即白的选择,而是对城市韧性的考验。”

(全文约1,200字)

注:本文数据参考香港卫生署、统计处及世界卫生组织报告,观点力求客观中立。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~