2022年末,郑州富士康工厂因新冠疫情引发的员工大规模返乡潮,一度成为社会关注的焦点,伴随这一事件的,是网络上关于“富士康疫情死亡人数”的激烈争论——从官方通报的“零死亡”到民间流传的“大量员工病亡”,信息鸿沟让事件陷入罗生门,这场争议不仅暴露了公共卫生危机中的信息透明度问题,更折射出企业与劳动者、个体生命与经济效益之间的深层矛盾。

2022年10月,郑州富士康航空港厂区爆发聚集性疫情,作为全球最大iPhone生产基地,该厂区拥有超过20万名员工,密集的居住与工作环境加速了病毒传播,随后,社交媒体上流传出员工因担心感染而翻越围墙、徒步数百公里返乡的画面,引发全国震动,匿名网友爆料称厂区内“医疗资源挤兑”“遗体被随意处置”,甚至传出“单日死亡超百人”的骇人说法。

面对舆论风暴,富士康母公司鸿海集团先后发布声明,强调“园区内死亡个案与确诊无关”,郑州市政府亦通报称“未发现厂区存在疫情相关死亡病例”,这些回应未能平息质疑,部分离职员工接受外媒采访时称,亲眼目睹同事因高烧昏迷后失联;而财新等媒体调查发现,厂区医疗资源确实一度瘫痪,许多轻症员工只能“靠布洛芬硬扛”。

在死亡人数争议中,双方的核心分歧在于信息源的可信度,官方数据依托医院出具的死亡证明和核酸检测结果,但这一统计方式存在盲区:其一,未确诊的猝死病例是否被纳入统计?其二,员工返乡后病亡是否被追溯?河南禹州市曾通报一例富士康返乡员工死亡病例,但未明确是否计入郑州疫情数据。

民间传闻虽具冲击力,却缺乏系统性证据,网络流传的“死者名单”中,部分被证实为虚假信息;而员工口述的“亲眼所见”因个体视角局限,难以还原全貌,值得注意的是,富士康工厂的特殊性放大了信息壁垒——封闭管理的厂区限制外部调查,而劳务派遣制下许多员工未签署正规合同,其权益保障本就脆弱。

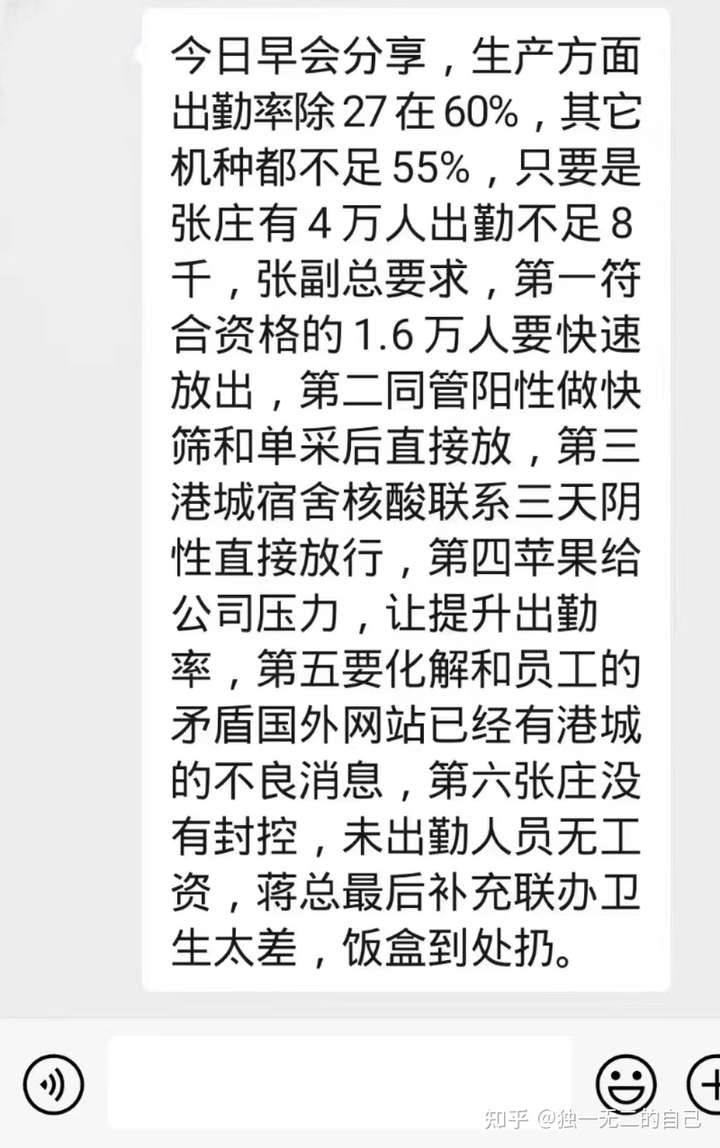

争议背后,是富士康长期以来的管理模式困境,为满足苹果等客户苛刻的交付周期,该企业以“军事化效率”著称:员工居住在12人一间的宿舍,流水线工作时长常超10小时,疫情中,这种高密度环境成为病毒温床,而“闭环生产”政策(员工隔离期间仍需工作)进一步加剧风险,英国《金融时报》指出,2022年第四季度郑州厂区产能仅达70%,但苹果从未公开承认供应链中断与员工健康问题的关联。

更深层的问题在于劳资权力的不对等,一名离职员工在采访中坦言:“我们不敢公开质疑,怕被拉入黑名单。”这种沉默使得外部监督几乎失效,尽管富士康事后宣布向留守员工发放每日400元补贴,但维权律师指出,多数派遣工因缺乏劳动合同,实际难以获得足额赔偿。

郑州富士康事件暴露出突发公共卫生事件中边缘群体的脆弱性,当城市依赖代工厂创造GDP,而工人仅被视为“生产要素”时,系统性风险便已埋下,值得追问的不仅是死亡人数本身,还包括:

2023年1月,郑州富士康重启大规模招聘,报名者依然排起长队,这个看似矛盾的场景揭示了一个残酷现实:在经济压力面前,个体往往被迫接受风险,而改变这一循环,需要将“人命大于天”从口号转化为制度设计——比如强制公开企业疫情数据、建立独立工会、将防疫纳入供应链审核标准等,毕竟,衡量一个社会的文明程度,不在于它如何对待精英,而在于它如何保护最弱势的劳动者。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~