在新冠疫情防控中,中国自主研发的疫苗成为全球关注的焦点,北京生物(国药集团)和武汉生物(科兴中维)生产的疫苗作为国内主流接种选择,常被公众对比讨论,两者虽同属灭活疫苗技术路线,但在研发背景、临床试验数据、实际接种效果等方面存在差异,本文将从技术原理、保护效力、接种覆盖及社会影响等维度,深入分析北京疫苗与武汉疫苗的特点。

北京生物疫苗(BBIBP-CorV)

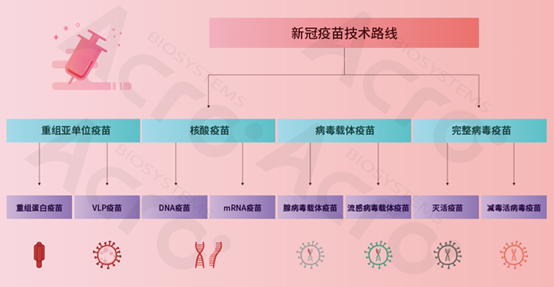

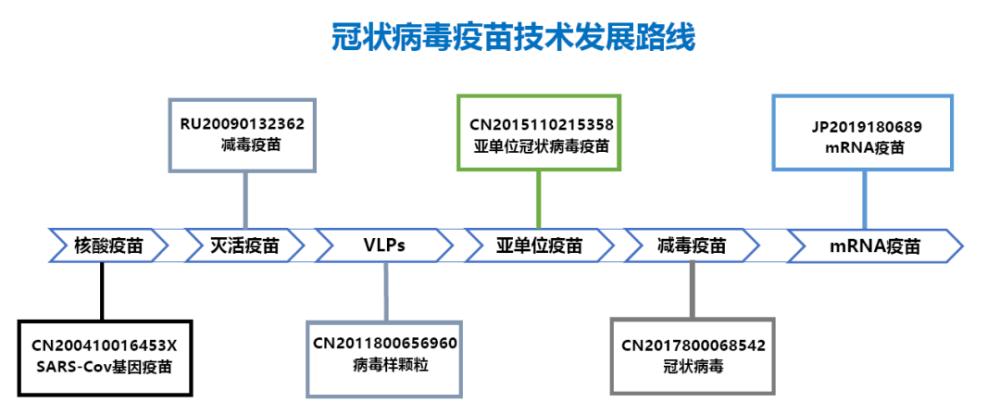

由国药集团中国生物北京所研发,采用传统灭活技术,通过培养新冠病毒后灭活其活性,保留免疫原性,其优势在于技术成熟,生产流程稳定,易于大规模推广,2020年12月率先获批附条件上市,成为国内首批接种疫苗之一。

武汉生物疫苗(WIBP-CorV)

同属国药集团旗下,研发路径与北京生物相似,但毒株培养和灭活工艺略有差异,武汉生物疫苗的Ⅲ期临床试验主要在阿联酋、秘鲁等国开展,其数据公布稍晚于北京生物。

对比点:两者均基于灭活技术,安全性较高,但北京生物因更早获批,公众认知度略胜一筹。

北京生物疫苗

武汉生物疫苗

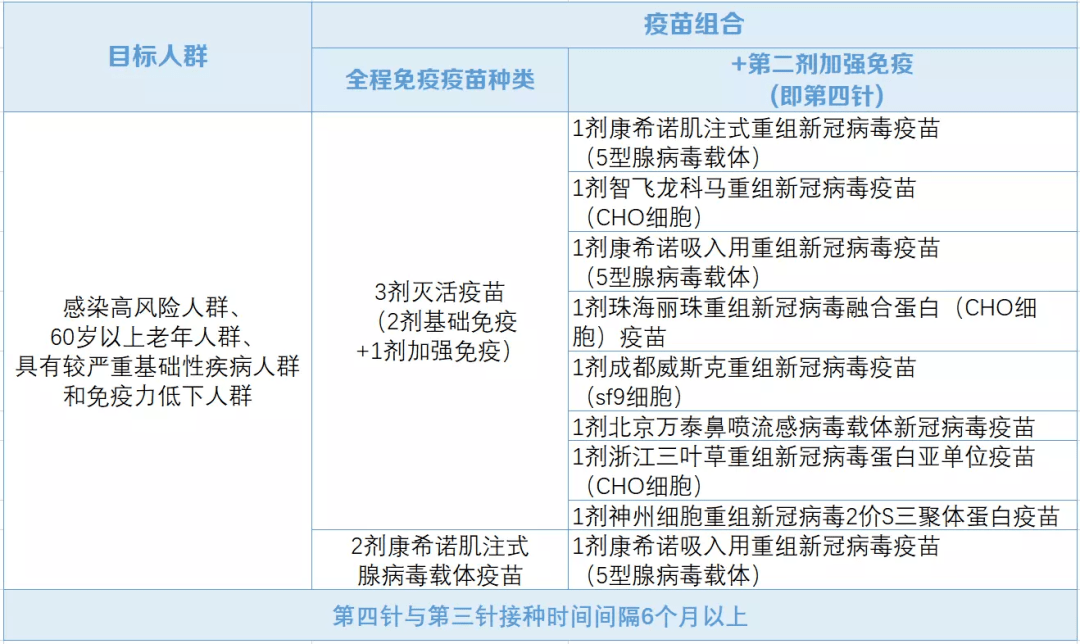

争议点:两者均未针对奥密克戎变种发布专门数据,但加强针接种后中和抗体水平显著提升。

国内分配策略

公众偏好

早期部分民众因“北京”标签认为其“更权威”,但专家强调两者均通过国家药监局严格审批,安全性无本质差异。

国际认可度

对变异株的应对

两者均面临变种病毒挑战,但通过加强针和混合接种(如与腺病毒载体疫苗序贯)提升了防护广度。

数据透明度问题

部分国际学者质疑中国灭活疫苗的详细数据未完全公开,尤其是针对变种病毒的研究。

技术路线局限性

相比mRNA疫苗,灭活疫苗的抗体衰减较快,需依赖加强接种。

北京疫苗与武汉疫苗作为中国抗疫的“双子星”,虽有细微差异,但共同构筑了全民免疫屏障,疫苗研发需持续迭代以应对病毒变异,而公众更应关注科学接种而非地域标签,在全球疫情中,中国疫苗的贡献不仅是技术成果,更是对人类命运共同体理念的践行。

(全文约1,050字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~