疫情传播链的警示与防控思考**

国内多地疫情反复,其中一条从黑龙江到北京的感染链引起了广泛关注,这一传播路径不仅暴露了跨区域流动带来的防控挑战,也再次提醒我们,疫情防控仍需保持高度警惕,本文将梳理这一感染链的形成过程,分析其背后的原因,并探讨如何加强防控措施,避免类似情况再次发生。

黑龙江到北京的感染链概述

2023年初,黑龙江省某地出现聚集性疫情,随后感染者通过铁路、公路等方式进入北京,导致北京出现关联病例,这一传播链的形成大致经历了以下几个阶段:

- 黑龙江疫情暴发:黑龙江某地因人员聚集活动或冷链输入等原因出现本土病例,由于初期防控措施不到位,疫情迅速扩散。

- 跨省流动加速传播:部分感染者或密接者在未严格筛查的情况下,乘坐高铁、飞机等交通工具前往北京。

- 北京出现关联病例:由于部分人员抵京后未及时报备或未严格执行隔离政策,导致病毒在社区内传播。

这一过程表明,跨区域流动仍然是疫情扩散的重要途径,尤其是在春运、节假日等人员流动高峰期,防控难度更大。

感染链背后的原因分析

跨区域流动管理存在漏洞

黑龙江到北京的感染链反映出,部分地区的流动人员管理仍存在不足。

- 健康码和核酸检测的时效性问题:部分人员在出发地持有48小时核酸阴性证明,但抵达北京时已超过有效期,导致病毒传播风险增加。

- 信息共享不及时:部分地区未能及时将疫情信息通报给目的地城市,导致流入地防控部门无法提前预警。

社会防控意识有所松懈

随着疫情防控常态化,部分民众的警惕性下降,表现为:

- 不主动报备行程:部分感染者或密接者未如实上报旅居史,导致后续排查困难。

- 公共场所防护不到位:在火车站、商场等人员密集场所,部分人未规范佩戴口罩,增加了传播风险。

基层防控能力不足

在疫情初期,部分地区的基层防控体系未能迅速响应,导致疫情扩散后才采取严格措施。

- 流调速度较慢:部分病例的密接者未能及时管控,造成二次传播。

- 隔离措施执行不严:部分居家隔离人员未严格遵守规定,私自外出活动。

如何加强防控,避免类似情况再次发生?

强化跨区域联防联控机制

- 建立全国统一的疫情信息共享平台,确保各地能实时获取高风险地区人员流动情况。

- 优化健康码管理,推动核酸检测结果跨省互认,减少因时效性问题导致的防控漏洞。

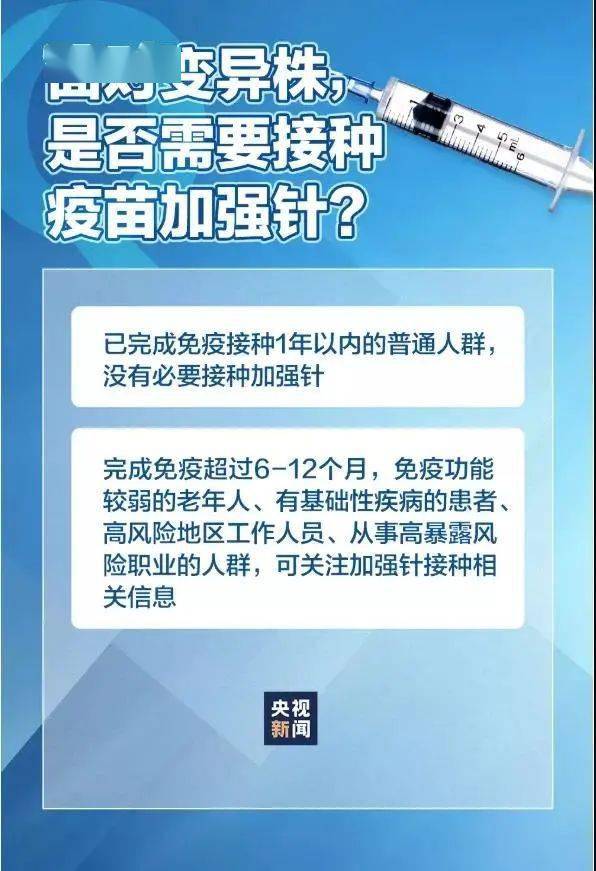

提高公众防控意识

- 加强宣传教育,提醒民众在出行前后主动报备,并配合核酸检测和健康监测。

- 倡导“非必要不流动”,尤其是在疫情高发期,减少跨省出行,降低传播风险。

提升基层防控能力

- 加强流调队伍建设,提高疫情溯源和密接排查效率。

- 严格隔离管理,利用智能门磁、社区监督等方式确保居家隔离人员不外出。

优化交通枢纽防控措施

- 在火车站、机场等场所增设快速核酸检测点,确保流动人员能及时检测。

- 推广“无接触”出行,如电子票务、自助安检等,减少人员聚集风险。

黑龙江到北京的感染链再次提醒我们,疫情防控不能有丝毫松懈,面对复杂多变的疫情形势,需要政府、社会和个人的共同努力,才能筑牢防线,守护来之不易的防控成果,我们仍需保持警惕,不断完善防控体系,确保疫情不因人员流动而大规模扩散。

(全文约1200字)

暂时没有评论,来抢沙发吧~