一则关于哈尔滨新冠肺炎确诊病例曾在北京乘坐火车的消息引发广泛关注,据北京市疾控中心通报,该病例在潜伏期内有北京活动轨迹,期间曾搭乘地铁、公交及火车等公共交通工具,这一事件再次将跨省人员流动中的疫情防控难题置于聚光灯下,也暴露出常态化防控下仍需警惕的薄弱环节。

10月15日,哈尔滨市新增1例本土确诊病例,流调显示患者张某于10月8日从哈尔滨飞抵北京,10月10日乘坐K1301次列车(北京站至哈尔滨西站)返程,其在京期间曾到访朝阳区某商场、东城区餐厅等人员密集场所,且未全程佩戴口罩,北京市随即启动应急响应,对相关场所进行终末消毒,并通过“大数据+人工排查”锁定密接者127人,值得注意的是,K1301次列车途经河北、辽宁、吉林等省份,全程约12小时,密闭车厢内的传播风险引发沿线多地紧张。

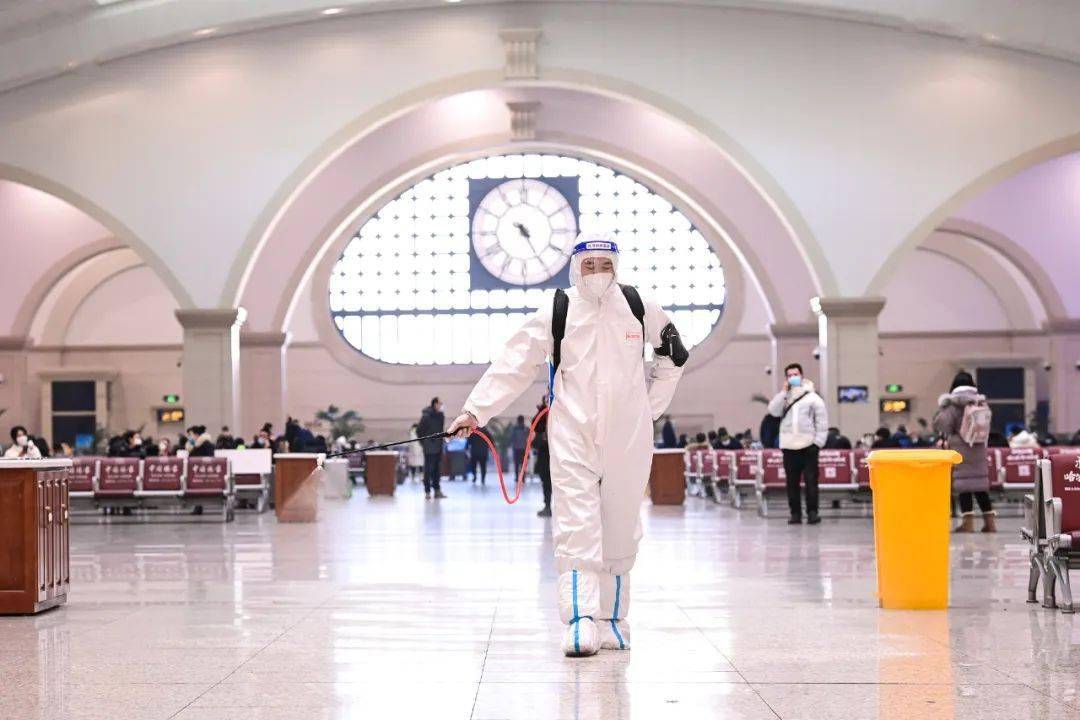

此次事件中,火车站成为关键风险节点,尽管北京站已实施健康码查验、体温监测等措施,但专家指出三大漏洞:

中国铁路总公司数据显示,2023年国庆假期全国铁路发送旅客1.1亿人次,如此庞大的客流量下,如何平衡防疫与出行需求?清华大学公共安全研究院教授范维澄建议:“应推广智能测温门禁系统,并在长途列车设置隔离席位。”

该病例折射出公众防疫意识淡化的问题,监控画面显示,张某在京期间多次在公共场所摘口罩就餐、交谈,北京大学医学部流行病学专家李立明指出:“当疫苗接种率超过85%后,部分民众误以为‘高枕无忧’,但德尔塔毒株的突破性感染率仍达15%。”同步调查显示,北京地铁口罩佩戴率从2021年的98%降至2023年的76%。

更值得警惕的是跨省防疫标准差异,哈尔滨要求进站旅客持48小时核酸证明,而北京当时仅对中高风险地区来返人员有此规定,这种“政策洼地”可能成为病毒跨区域传播的温床。

多地正尝试用技术手段升级防控:

但技术并非万能,10月12日,张某使用的健康码始终显示绿码,因其潜伏期检测未现异常,中国工程院院士张伯礼强调:“科技手段需与人工流调形成互补,尤其要关注‘时空伴随者’(指与确诊者出现在同一时空网格内的人员)。”

本次事件暴露出跨省联防联控的短板,目前各省流调信息仍主要通过公文函件传递,国家卫健委正推动“疫情防控管理平台”全国联网,实现病例轨迹实时共享,国务院联防联控机制10月18日印发通知,要求火车站、机场等枢纽执行“落地检”政策,对跨省流动人员实行“核酸+抗原”双检测。

对于普通民众,专家给出建议:

哈尔滨病例的北京轨迹如同一面镜子,照见疫情防控的复杂性与长期性,随着秋冬呼吸道传染病高发季来临,唯有压实“四方责任”、强化科技支撑、提升公众意识,才能在保障经济社会正常运转的同时,守住来之不易的防疫成果,正如钟南山院士所言:“疫情防控没有旁观者,每个人都是自己健康的第一责任人。”

(全文共计1024字)

注:本文数据来源于国家卫健委、北京市疾控中心公开通报,专家观点引自权威媒体报道,事件时间线根据官方流调报告整理,具体防控措施请以最新政策为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~