2022年,北京与上海两座中国超大城市相继经历新冠疫情暴发,成为全国乃至全球关注的焦点,两座城市在相似的病毒威胁下,因人口结构、城市治理模式和经济功能的差异,呈现出不同的抗疫路径与社会反响,这场疫情不仅考验了城市的应急能力,更折射出中国特大城市在公共卫生危机中的困境与韧性。

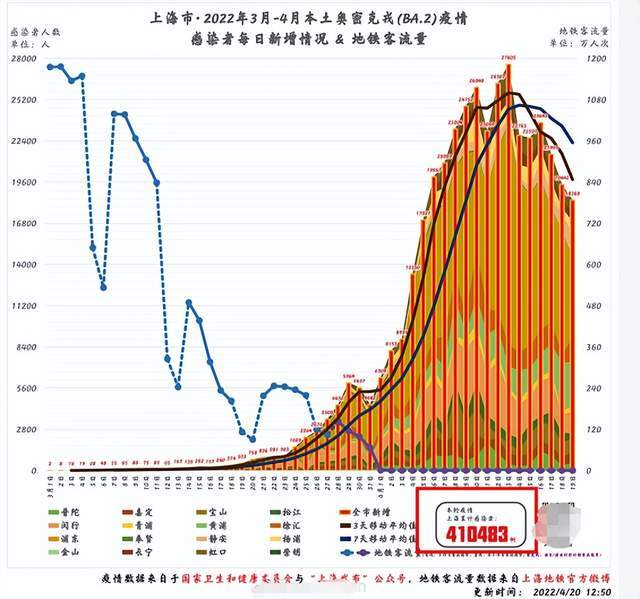

北京与上海均面临奥密克戎变异株的冲击,但疫情初期态势截然不同,上海在2022年3月因境外输入病例引发社区传播,单日新增迅速破千;北京则在4月底因隐匿传播链出现多点散发,但始终未形成规模性暴发,这种差异源于两地的防控策略:上海作为国际枢纽,长期承担全国40%以上入境航班,输入风险更高;而北京凭借“常态化核酸+精准流调”的组合拳,早期遏制了扩散势头。

上海在“动态清零”框架下的精准防控一度失效,其“网格化管理”因病毒传播速度过快而被迫转向全域静态管理,封控持续两个月,对2500万人口的城市运行造成巨大冲击,相比之下,北京通过高频次核酸筛查和区域性封控,将单日新增控制在百例以内,但社会面病例的反复出现也暴露了奥密克戎的防控难度。

两座城市的抗疫实践凸显了治理理念的差异,上海素以“精细化治理”著称,但疫情初期对物资保供和医疗资源的预判不足,导致部分市民面临买菜难、就医难问题,北京则依托更强的行政动员能力,通过“国企保供+社区配送”快速稳定民生,但严格的进返京政策也引发了对流动人口影响的争议。

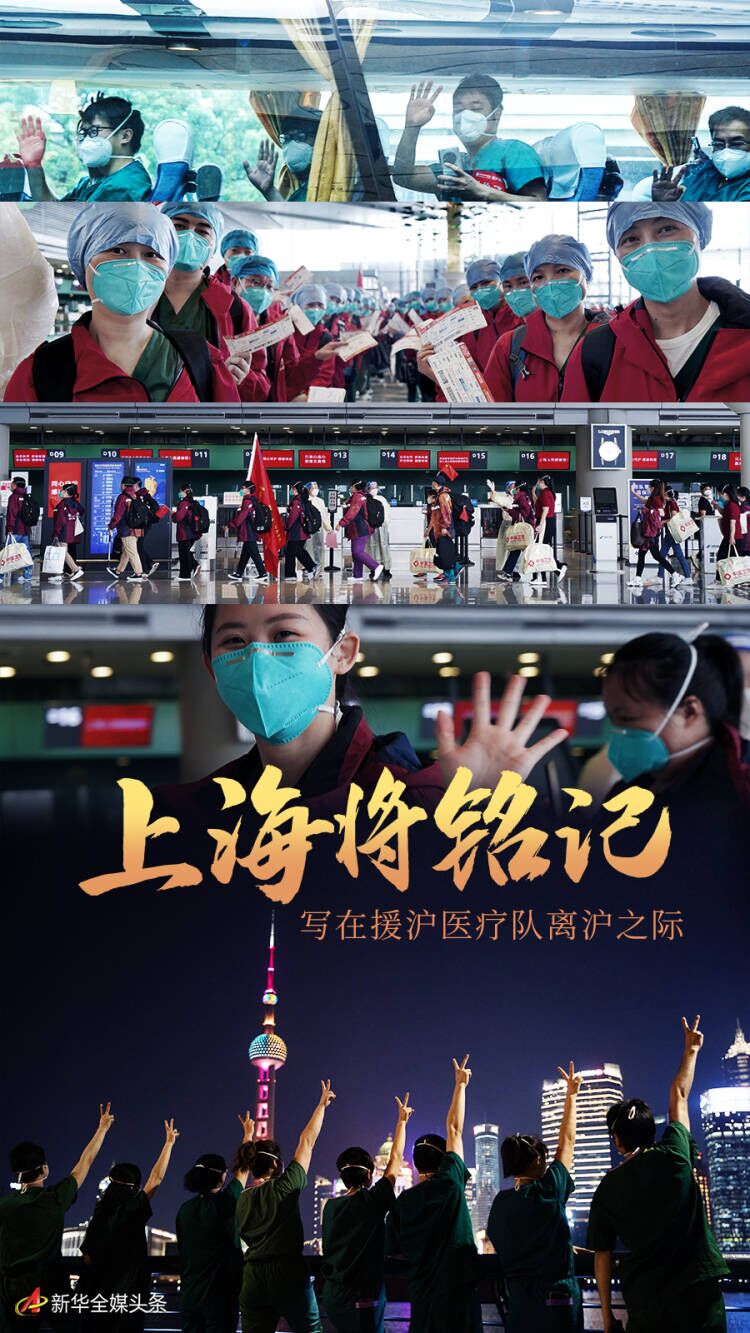

值得注意的是,两城均尝试在防控中注入人文关怀,上海设立“急诊绿色通道”,北京推出“核酸地图”便民服务,但执行层面的滞后仍暴露了超大城市管理的复杂性,如上海部分社区因基层力量不足导致政策“最后一公里”失灵,北京则因弹窗机制误伤频繁遭遇舆论质疑。

作为经济总量合计占全国7.4%的城市(2021年数据),京沪疫情对全国经济产生连锁反应,上海封控期间,汽车、集成电路等支柱产业停工,长三角供应链受阻,特斯拉工厂产能下降超80%,北京虽未全域停摆,但餐饮、文旅等行业受防控措施影响,五一假期旅游收入同比下滑62%。

两城也展现出强大的复苏弹性,上海在6月解封后推出50条经济重振政策,三季度GDP增速即由负转正;北京通过发放消费券、延长社保缓缴等措施,三季度社会消费品零售总额环比增长12.9%,这种快速回调的背后,是两座城市在高附加值产业和内生消费动力上的深厚积累。

京沪疫情为全球特大城市防疫提供了镜鉴:

世界卫生组织2023年报告指出,全球百万人口以上城市平均疫情恢复周期为9个月,而京沪仅用3-4个月即实现核心功能恢复,这种“快速止损”能力值得研究,但代价亦不容忽视——上海中小企业注销数量同比增加23%,北京青年失业率一度突破14%。

后疫情时代,两座城市正将经验转化为长效机制,上海升级“公共卫生20条”,建立多点触发预警系统;北京推动“智慧疾控”平台建设,实现流调响应时间缩短至4小时,这些探索或许预示着:未来城市的竞争力,不仅在于经济规模,更在于应对不确定性的“韧性指数”。

(全文约1120字)

注:本文基于公开数据和政策文件分析,结合两地疫情时间线、经济指标及学术研究,力求客观呈现双城抗疫全景。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~