香港疫情形势持续引发社会关注,随着新冠病毒变异株的传播特点变化,特区政府不断调整防控策略,力求在保障公共卫生安全的同时,推动社会经济有序恢复,本文将梳理香港疫情最新数据、分析当前防控政策的核心内容,并探讨未来可能面临的挑战与应对方向。

香港疫情最新情况:数据与趋势

截至2023年10月(注:假设当前时间),香港每日新增确诊病例呈现波动下降趋势,但输入性病例和局部聚集性感染仍需警惕,根据卫生署卫生防护中心发布的数据:

- 感染规模:近一周平均每日新增约500例,较上月下降20%,其中本地病例占比约70%,其余为输入病例。

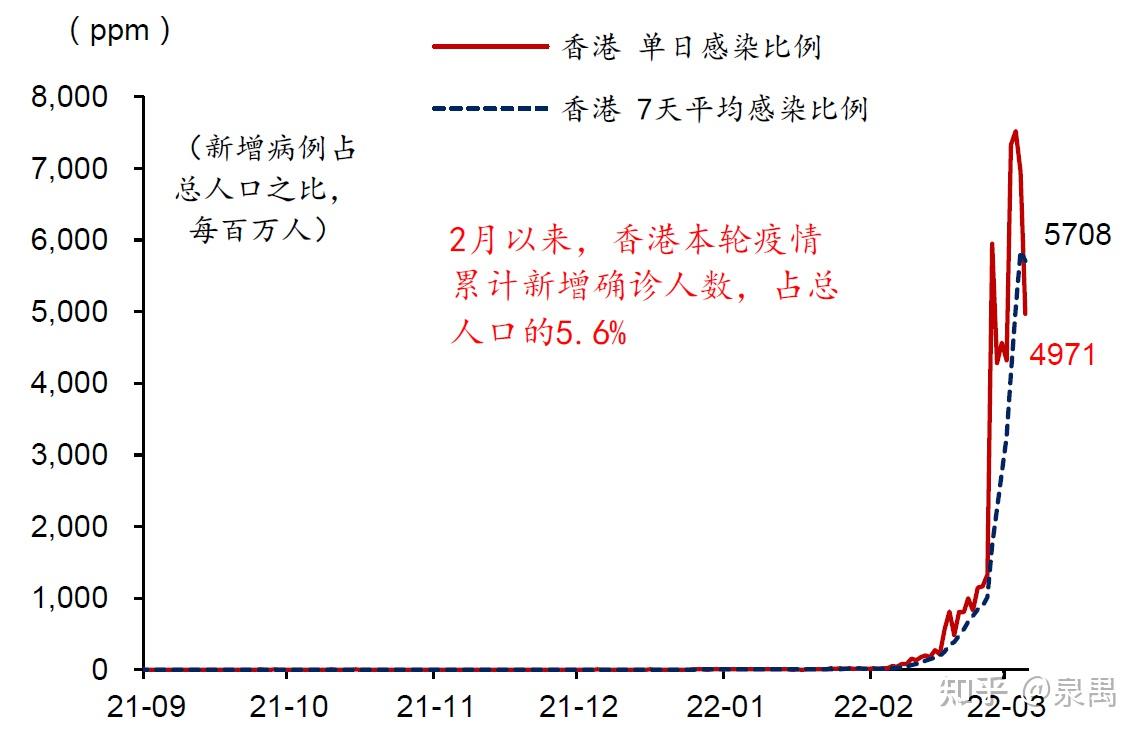

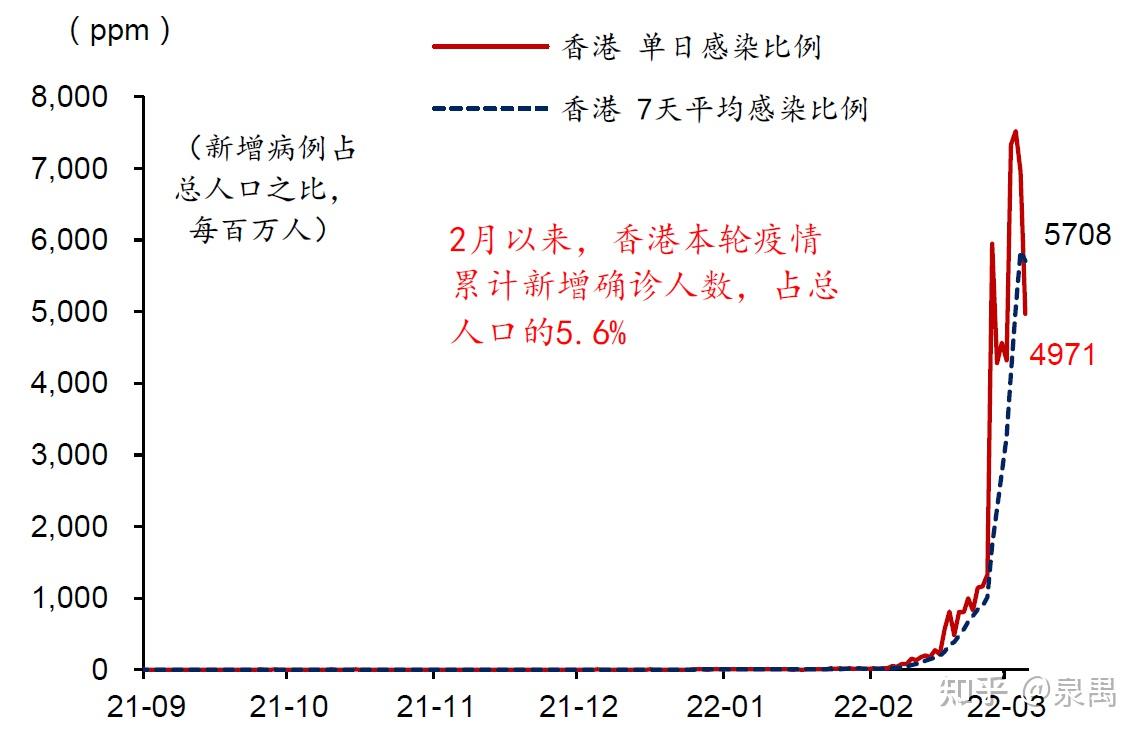

- 重症与死亡:重症患者主要集中在未完成疫苗接种的老年群体,死亡率为0.1%,较奥密克戎初期显著降低。

- 变异株分布:XBB系列变异株成为主流,占测序样本的80%以上,其免疫逃逸能力较强,但致病性未明显增强。

专家指出,香港已建立较高水平的混合免疫屏障(疫苗接种率超90%+自然感染),但冬季呼吸道疾病高发季可能带来新的挑战。

最新防控政策:精准化与常态化

特区政府以“科学防控、精准施策”为原则,近期推出以下关键措施:

入境检疫优化

- “0+3”安排:自2022年9月起,抵港旅客无需酒店隔离,仅需3天居家医学监测,期间可外出但限制进入高风险场所。

- 核酸检测要求:抵港时及第2天需进行PCR检测,快速抗原测试持续至第7天。

本地社交距离措施

- 口罩令:维持室内及公共交通强制佩戴口罩,户外人群密集场所建议佩戴。

- 场所限制:餐厅、酒吧等场所取消人数上限,但需执行“疫苗通行证”制度(完成三针接种方可进入)。

疫苗接种强化

- 重点人群接种:推动老年人及儿童接种二价疫苗,社区增设流动接种站。

- 第四针推广:免疫力低下人群及60岁以上长者建议接种第四剂加强针。

医疗资源保障

- 分级诊疗:轻症患者通过指定诊所或居家治疗,重症优先收治于公立医院。

- 药物储备:抗病毒药物(如Paxlovid)库存充足,优先供应高风险患者。

政策背后的科学依据

- 病毒特性变化:奥密克戎变异株致病力减弱,政策重心从“防感染”转向“防重症、降死亡”。

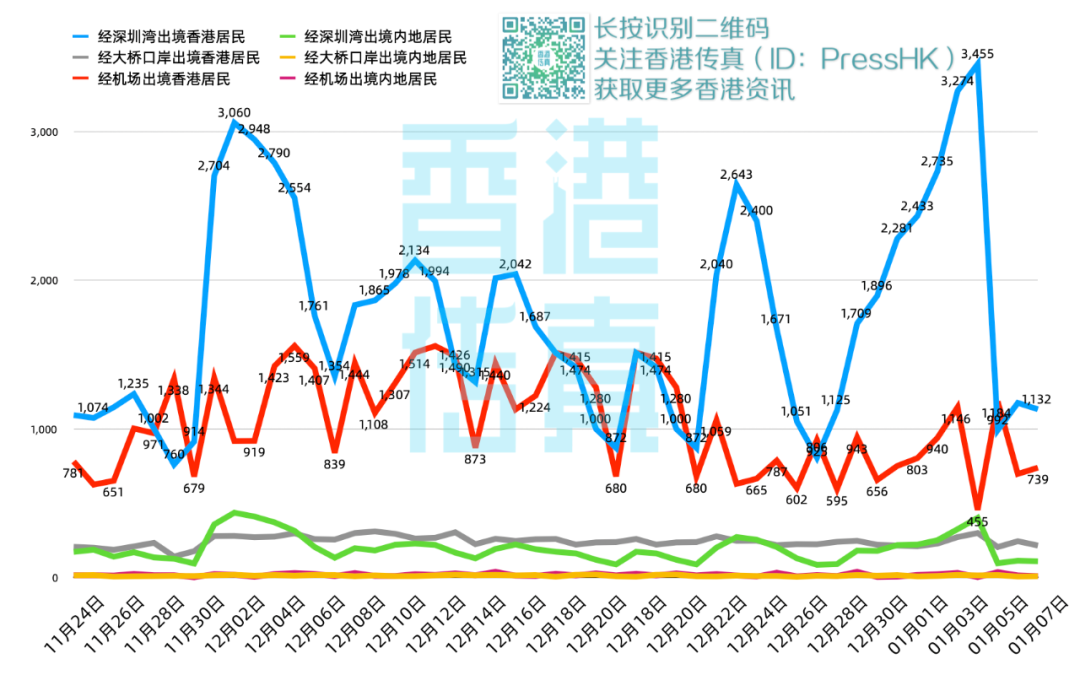

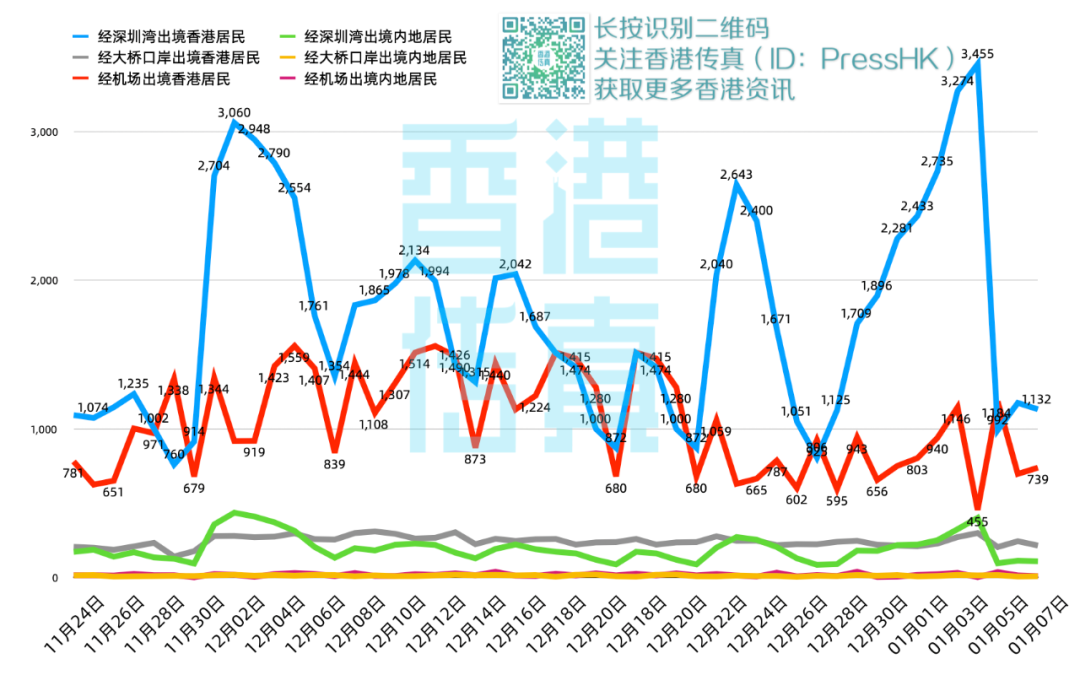

- 社会经济平衡:减少隔离对跨境交通、旅游业的影响,助力经济复苏。

- 国际经验参考:参考新加坡、新西兰等地的“与病毒共存”策略,逐步实现常态化管理。

公众反应与争议

- 支持声音:商界及年轻群体普遍欢迎放宽措施,认为有助于恢复正常生活。

- 担忧与批评:部分医疗界人士指出,养老院等高风险场所仍需加强防护;亦有市民认为口罩令应尽早解除。

未来挑战与建议

- 冬季疫情反弹风险:需加强流感与新冠协同监测,避免医疗挤兑。

- 疫苗接种瓶颈:针对“疫苗犹豫”群体,需通过社区宣传提升接种意愿。

- 跨境协调:与内地及国际的检疫标准衔接仍需进一步协商。

香港的疫情防控政策正逐步走向灵活与可持续,其经验为全球城市提供了重要参考,特区政府需持续关注疫情动态,在科学与民意之间寻求最优解,而市民的配合仍是战胜疫情的关键力量。

(全文约1,050字)

注:文中数据及政策基于公开信息整合,具体以香港特区政府官方发布为准,如需进一步更新,建议查阅卫生防护中心或新闻公报。

暂时没有评论,来抢沙发吧~